Columnマイソール協会コラム

足部のロッカー機能について

足部

2022.10.15

以前のコラムで『歩行周期における足部の形態変化』をお伝えしましたが、それに纏わることで、今回は歩くことにとって重要な足部のロッカー機能(回転軸)についてお話ししていきたいと思います。

ロッカー機能とは、足部に存在する3つの回転軸が作用することで効率的な重心移動が可能になることを指します。

歩行時、下へ向かっていこうとする身体重心は、前方への動きに変換されなければいけません。

以前、モーターや電力を使わずともベルトの上を重力だけで歩くことができる受動歩行ロボットが話題になりました。

全ての条件が揃えば、重心移動だけで非常にエコな歩行が可能となるものでした。

歩くためには、もちろん筋肉の作用が必要ですが、スムーズな歩行を実現するためには、足部に作られた3つの支点を中心とする回転運動が作用することが必要となってきます。

足部のロッカー機能があることで、踵接地時の衝撃吸収や前方へのスムーズな重心移動が可能となります。

以下に、それぞれの回転軸の役割や歩行の観察ポイントをお話ししていきます。

3つのロッカー機能

1.ヒールロッカー :

立脚中期から反対側下肢の踵接地にかけて身体重心が一気に最下点へ下降します。

そのため、踵接地時に働く筋群が作用することで床から身体への衝撃を軽減してくれます。

ただ、衝撃を吸収するだけでは前方への推進力は生まれないため、踵骨の球体の形状を生かして回転運動が生じます。

この相の歩行観察では、踵接地時の後足部アライメントや床に対しての接地の強弱を観察しますが、回内足は内側に踵骨が強く倒れこむことが多いです。逆に、回外足では、床に対して踵骨のコンタクトが強く衝撃吸収機能が乏しい方が多い印象です。

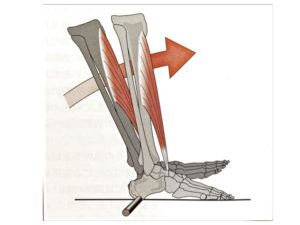

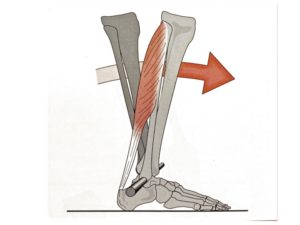

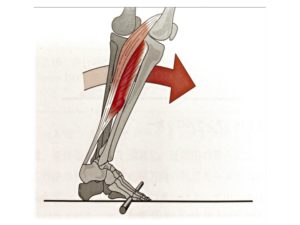

2.アンクルロッカー :

足底接地~踵離地直前 足関節を中心に回転する

立脚中期を過ぎると身体は重力によって前方に回転する力を受けます。この重力の作用に対して、ヒラメ筋が下腿三頭筋と共同して下腿の倒れこみの程度と速度を制御しています。

この筋群の働きがないと遊脚側の床への接地を早めなければならず、結果的に歩幅の狭い歩行になってしまいます。

この相の歩行観察では、足関節の背屈の程度を観察していきます。

背屈制限がある場合、下腿の前方への倒れこみが不十分なため、踵離地を早めることで、背屈制限を補う歩き方や、足尖を外側に向けて回内を強めて歩いている方が多い印象です。

3.フォアフットロッカー :

踵離地~爪先離地 中足趾節間関節(以下、MP関節)を中心に回転する

立脚中期から反対側下肢の踵接地にかけて身体重心が一気に最下点へ下降しますが、歩幅を確保するためには、この身体重心の下降を穏やかにする必要があります。そのため、足関節を中心とした回転運動からMP関節を中心とした回転運動にシフトしていきます。

フォアフットロッカーの機能として歩幅をコントロールする他に、母趾側と小趾側に回転軸が存在し、方向転換を容易にすることができます。

アンクルロッカーでは関節の向いた一方向にしか回転運動が生じないのに対し、フォアフットロッカーはあらゆる方向への転換が可能となってきます。

この機能があることで、様々な路面環境や方向転換、急な切り返し等に対応できています。

この相の歩行観察では、MP関節の背屈は十分確保できているか、進行方向に対しての足尖の向き、極端に母趾球、小趾球の一点に荷重を乗せて蹴り出していないかを観察していきます。

簡単にまとめますと、このロッカー機能の解釈のもと、歩行観察では、

どの部分の回転軸で前方への推進力を阻害しているのか?

歩幅が広がらない要因はどこか?

関節の可動性は十分なのか?

蹴り出しの方向は正しいか?

など、各回転軸に着目して観察してみると動きが捉えやすいかと思います。

参考書籍 )Gotz-Neumann 2005 観察による歩行分析 医学書院

理学療法士 井上雄太