Columnマイソール協会コラム

リハビリ職種なら絶対に抑えておきたい 足部の機能⑨ 【荷重下での足部背屈について】

足部

2022.06.23

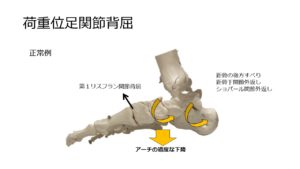

荷重下足部背屈動作

荷重下足部背屈動作は身体活動に於いて非常に重要な役割を果たしており、起立や歩行はもちろんの事、階段昇降やランニング、ADL動作からスポーツ動作まで非常に重要な役割を担っています。

背屈可動域制限を放置したままでの動作の繰り返しは足部や近位関節での代償を生み様々な障害の原因となりやすいのが特徴です。

荷重位での足部背屈はそれぞれの関節が協調しあいながら動作を遂行させてます。単純に足部底屈筋の伸長性低下で足部背屈制限を結論付けるのはナンセンスで、距骨下関節やショパール、リスフラン関節との関連も評価するべきであると考えます。

正常な荷重位背屈動作では距骨の後方すべりと距骨下関節外返しに伴いショパール関節は外返し、追従する形で第1リスフラン関節も背屈し、結果アーチの適度な下降が起こるのが正常な背屈動作には必要です。

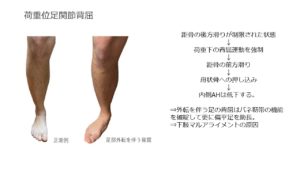

では背屈が上手く行かないときの例

代償の代表例として、足部外転を伴う足の背屈運動が臨床上よく観察されます。

足部中間位では背屈運動が生じにくいのに、やや外転させることで背屈可動域がアップする患者さんはよくいらっしゃいますよね。

これば通常後方に滑っていくべき距骨が何らかの原因で後方移動が出来ない場合に、逆に前方に滑ってきてしまい、舟状骨や第一楔状骨を床面に押し付けるような形で背屈可動域を稼ぐ代償動作として確認できます。

つまり距腿関節の運動軸をずらして背屈の可動性を確保している。

この代償で背屈角度を稼ぐことが習慣づくと舟状骨下に付着するアーチの静的な支持機構であるバネ靭帯の機能を低下させ偏平足を助長する原因になってしまいます。いわゆるknee in-toe outの患者さんは多くがこのパターンです。たかが背屈、されど背屈で足部のトラブルだけではなく、全身にそのトラブルが波及していってしまうリスクを孕んでいます。

次回も荷重下背屈動作について解説します!

本日も最後でお読みいただきありがとうございました。

理学療法士 芋川雄樹